端午習(xí)俗之采艾草 端午采艾草有什么用

導(dǎo)讀:今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時(shí)代一蹴而就,而是有一個(gè)產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會(huì)經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是...

今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時(shí)代一蹴而就,而是有一個(gè)產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會(huì)經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是精華文化,那么端午習(xí)俗之采艾草是怎樣的呢?端午采艾草有什么用呢?想知道就來瞧瞧奇聞事件小編的介紹吧。

艾草

端午習(xí)俗之采艾草

《荊楚歲時(shí)記》:“宗測(cè),字文度。嘗以五月五日,雞未鳴時(shí)采艾。”采艾草是直到今天民間仍然廣為流傳的端午節(jié)俗。

艾草屬于菊科草本植物,葉多且有銀灰色光澤。中醫(yī)認(rèn)為艾草味苦,性辛溫,入肝、脾、腎經(jīng)。陶弘景《名醫(yī)別錄》云:

艾葉,味苦。微溫。無毒主灸百病。可作煎,止下痢、吐血。下部瘡、婦人漏血,利陰氣,生肌肉,辟風(fēng)寒。使人有子。一名冰臺(tái),一名醫(yī)草。生田野。三月三日采,曬干。作煎勿令見風(fēng)。又,艾,生寒熟熱,主下血、衄(nǜ)血、膿血痢,水煮及丸散任用。

艾草作為中藥材被廣泛應(yīng)用于婦科眾多疾病的治療,同時(shí)和蒼術(shù)、白鮮皮等合用,水煎以療濕疹瘙癢。民間偏方中也有很多使用艾草的方子。比如用艾葉和生姜熬水,主治風(fēng)寒,嚼食生艾可治涼食腹疼,兒童長(zhǎng)痱子可用艾草煮水洗澡治之,等等。艾草能夠醫(yī)治疾病是有科學(xué)道理的。科學(xué)研究證明,艾草的科學(xué)成分含有揮發(fā)油、維生素A、維生素B、維生素C、維生素E,以及糖、鞣酸、礦物質(zhì),等等。針灸療法是中國古代醫(yī)學(xué)的重要組成部分。而中醫(yī)針灸之法的灸法所使用的主要燃料就是艾草。中醫(yī)用艾草葉陰干揉碎的艾絨做成艾條,在針灸時(shí)使用。陶弘景稱艾草又名冰臺(tái)。這也是很早就有的叫法。《爾雅》即別釋艾草名為“冰臺(tái)”。關(guān)于“冰臺(tái)”這一稱謂的來源,宋人陸佃《埤(pí)雅》云:“《博物志》言削冰令圓,舉以向日,以艾承影則得火。則艾名冰臺(tái),其以此乎?”使用銅鏡取火也使用艾草。《淮南子·天文》云:“陽燧見日,則燃而生火。”漢人高繡注云:“陽燧,金也。取金杯無緣者,熱摩令熱,日中時(shí),以當(dāng)日下,則燃得火也。”許慎注《淮南子》“陽燧取火”云:“日高三四丈,持以向日,燥艾承之寸余,有頃焦,吹之即得火。”以圓冰或銅鏡向日所取的火,古人稱為天火。在灸法之中,這種火被看成是最好的。漢末以后成書的《黃帝蝦蟆經(jīng)》云:“太上陽燧之火以為灸,上次以階(jiē)石之火常用。又槐木之火灸,為瘡易差。無者膏油之火,亦嘉。”灸法以用天火為上的說法,在此后的醫(yī)書諸如陳延之《小品方》、王燾《外臺(tái)秘要》、徐春甫《古今醫(yī)統(tǒng)大全》、李時(shí)珍《本草綱目》中均有記載,可見是中醫(yī)的通識(shí)。而取天火時(shí),通常使用的,就是艾草。由此看來,灸法使用艾草,首先很可能和我們先民最早利用凸透鏡原理取火使用艾草,以及認(rèn)為這種直接從太陽那里取到的“天火”療病最佳的觀念有相當(dāng)?shù)穆?lián)系。針灸使用艾草,還有一個(gè)重要的原因,就是古人認(rèn)為除卻艾草,其他的植物很多都有相應(yīng)的副作用。《黃帝蝦蟆經(jīng)》又云:

松木之火以灸即根深難愈。柏木之火以灸即多汁。竹木之火以灸即傷筋,多壯筋絕。橘木之火以灸即傷皮肌。榆木之火以灸即傷骨,多壯即骨枯。枳木之火以灸即陷脈,多壯即脈潰。桑木之火以灸即傷肉。棗木之火以灸即傷骨髓,多壯即髓消。右八木之火以灸,人皆傷血脈肌肉骨髓。

-

端午習(xí)俗之采艾草 端午采艾草有什么用2024-04-08 17:23:35今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時(shí)代一蹴而就,而是有一個(gè)產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會(huì)經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是

端午習(xí)俗之采艾草 端午采艾草有什么用2024-04-08 17:23:35今天多姿多彩、變幻繽紛的節(jié)俗文化,并非由某一時(shí)代一蹴而就,而是有一個(gè)產(chǎn)生發(fā)展的過程。在產(chǎn)生的過程中,還會(huì)經(jīng)過幾經(jīng)變化,留到現(xiàn)在都是 -

端午習(xí)俗之制藥煉藥 端午節(jié)是以藥預(yù)防疾病的日子2024-04-08 17:22:25端午節(jié)在農(nóng)歷五月初五,我們現(xiàn)代過節(jié)的方式很簡(jiǎn)單,但是對(duì)于古代的人而言,端午還是個(gè)制藥煉藥的好日子,在這個(gè)時(shí)候采藥、制藥、曬藥,可以

端午習(xí)俗之制藥煉藥 端午節(jié)是以藥預(yù)防疾病的日子2024-04-08 17:22:25端午節(jié)在農(nóng)歷五月初五,我們現(xiàn)代過節(jié)的方式很簡(jiǎn)單,但是對(duì)于古代的人而言,端午還是個(gè)制藥煉藥的好日子,在這個(gè)時(shí)候采藥、制藥、曬藥,可以 -

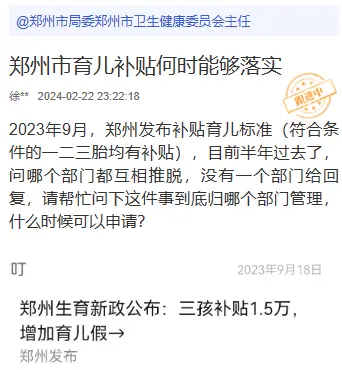

鄭州育兒補(bǔ)貼政策發(fā)布半年沒實(shí)施2024-04-08 17:20:572023年9月,鄭州發(fā)布補(bǔ)貼育兒標(biāo)準(zhǔn),但快半年了也沒實(shí)施。近日,有市民通過河南網(wǎng)上問政新平臺(tái)——頂端新聞我想@領(lǐng)導(dǎo)向鄭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)

鄭州育兒補(bǔ)貼政策發(fā)布半年沒實(shí)施2024-04-08 17:20:572023年9月,鄭州發(fā)布補(bǔ)貼育兒標(biāo)準(zhǔn),但快半年了也沒實(shí)施。近日,有市民通過河南網(wǎng)上問政新平臺(tái)——頂端新聞我想@領(lǐng)導(dǎo)向鄭州市衛(wèi)生健康委員會(huì) -

“龍年龍?jiān)慢埲正垥r(shí)”要來了2024-04-08 17:19:24今天下午,龍年龍約龍日龍時(shí)的詞條沖上熱搜。據(jù)新華網(wǎng)消息,4月10日7時(shí)至9時(shí),我們將迎來本年度首個(gè)龍年龍?jiān)慢埲正垥r(shí)。中國科學(xué)院紫金山天

“龍年龍?jiān)慢埲正垥r(shí)”要來了2024-04-08 17:19:24今天下午,龍年龍約龍日龍時(shí)的詞條沖上熱搜。據(jù)新華網(wǎng)消息,4月10日7時(shí)至9時(shí),我們將迎來本年度首個(gè)龍年龍?jiān)慢埲正垥r(shí)。中國科學(xué)院紫金山天 -

冰雹過后 蔬菜大棚爆改星空頂2024-04-08 17:16:093月25日下午,浙江義烏突然遭遇了一場(chǎng)冰雹天氣,給當(dāng)?shù)貛砹瞬恍〉睦_。有趣的是,有一位網(wǎng)友在社交媒體上分享了他家的蔬菜大棚被冰雹改

冰雹過后 蔬菜大棚爆改星空頂2024-04-08 17:16:093月25日下午,浙江義烏突然遭遇了一場(chǎng)冰雹天氣,給當(dāng)?shù)貛砹瞬恍〉睦_。有趣的是,有一位網(wǎng)友在社交媒體上分享了他家的蔬菜大棚被冰雹改 -

回南天取快遞像到了天庭 濃霧繚繞2024-04-08 17:14:43回南天降臨,華南大地迎來了一場(chǎng)別開生面的天氣大戲。原本溫暖的陽光瞬間被厚重的云層遮擋,氣溫如同過山車般急轉(zhuǎn)直下,令人措手不及。在這

回南天取快遞像到了天庭 濃霧繚繞2024-04-08 17:14:43回南天降臨,華南大地迎來了一場(chǎng)別開生面的天氣大戲。原本溫暖的陽光瞬間被厚重的云層遮擋,氣溫如同過山車般急轉(zhuǎn)直下,令人措手不及。在這 -

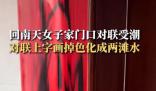

回南天女子家門口對(duì)聯(lián)受潮掉色 第一次見這么潮的對(duì)聯(lián)2024-04-08 17:14:08據(jù)白鹿視頻最新報(bào)道,3月4日,廣東廣州。女子曬出回南天,自己家門口的對(duì)聯(lián)受潮掉色,各色的顏料順著墻壁流下來的視頻。網(wǎng)友評(píng)論,第一次見

回南天女子家門口對(duì)聯(lián)受潮掉色 第一次見這么潮的對(duì)聯(lián)2024-04-08 17:14:08據(jù)白鹿視頻最新報(bào)道,3月4日,廣東廣州。女子曬出回南天,自己家門口的對(duì)聯(lián)受潮掉色,各色的顏料順著墻壁流下來的視頻。網(wǎng)友評(píng)論,第一次見 -

廣東回南天孩子淡定撐傘睡覺2024-04-08 17:12:483月5日,廣東中山。廣東回南天有多離譜?房間天花板全是水珠,床上孩子淡定撐傘睡覺。當(dāng)事人李女士表示,剛好這幾天在下雨,墻壁都濕透了,

廣東回南天孩子淡定撐傘睡覺2024-04-08 17:12:483月5日,廣東中山。廣東回南天有多離譜?房間天花板全是水珠,床上孩子淡定撐傘睡覺。當(dāng)事人李女士表示,剛好這幾天在下雨,墻壁都濕透了, -

端午為什么要捕捉蟾蜍 蟾蜍為瘡科圣藥2024-04-08 17:12:12端午節(jié)作為中國古代文化的重要組成部分,同樣經(jīng)歷了一個(gè)從無到有、從簡(jiǎn)單到繁復(fù)的演進(jìn)過程。端午節(jié)那樣多的習(xí)俗,你知道端午為什么要捕捉蟾

端午為什么要捕捉蟾蜍 蟾蜍為瘡科圣藥2024-04-08 17:12:12端午節(jié)作為中國古代文化的重要組成部分,同樣經(jīng)歷了一個(gè)從無到有、從簡(jiǎn)單到繁復(fù)的演進(jìn)過程。端午節(jié)那樣多的習(xí)俗,你知道端午為什么要捕捉蟾 -

端午習(xí)俗之采菖蒲 飲用菖蒲酒的習(xí)俗2024-04-08 17:09:57端午節(jié)有很多習(xí)俗和文化,我們需要去了解并且繼承民族優(yōu)秀的文化傳統(tǒng),將它發(fā)揚(yáng)光大之,這是我們共同肩負(fù)的文化使命。那么,端午習(xí)俗之采菖

端午習(xí)俗之采菖蒲 飲用菖蒲酒的習(xí)俗2024-04-08 17:09:57端午節(jié)有很多習(xí)俗和文化,我們需要去了解并且繼承民族優(yōu)秀的文化傳統(tǒng),將它發(fā)揚(yáng)光大之,這是我們共同肩負(fù)的文化使命。那么,端午習(xí)俗之采菖