北上廣深同時迎來常住人口負增長

導讀:過去的一年,充滿了一次次的巨變。城市經歷了停滯、變化、重啟;人群經歷了靜止、啟動、活躍,從一種生活流向另一種生活。人口流動的數據,

過去的一年,充滿了一次次的巨變。

城市經歷了停滯、變化、重啟;人群經歷了靜止、啟動、活躍,從一種生活流向另一種生活。

人口流動的數據,也記錄下了人群流動的方向。

5月12日,隨著廣州《2022年廣州市國民經濟和社會發展統計公報》姍姍來遲,《公報》顯示廣州常住人口1873.41萬人,比2021年減少了7.65萬人。這是5年以來,廣州第一次人口下降。

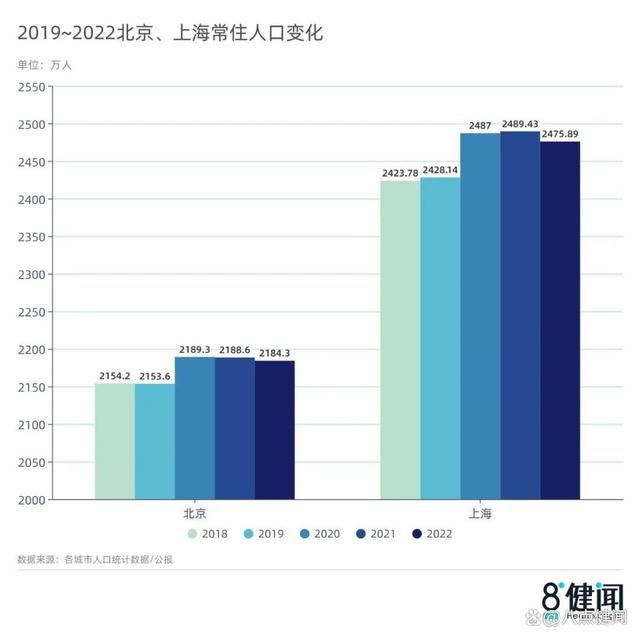

2022年,人群不僅離開了廣州,也離開了其他北京、上海、深圳,其他三個最繁華的一線城市。根據各地公報顯示,截至2022年年底,北京、上海、廣州、深圳這四座一線城市,同時迎來了常住人口負增長的時代。

北京2022年常住人口為2184.3萬人,比前一年減少了4.3萬人;上海為2475.89萬人,比去年末減少了13.54萬人;而深圳為1766.18萬人,同比減少1.98萬人。

多位人口學專家表示,四大城市人口負增長背后的共性是就業崗位減少,非戶籍人口流失,離開大城市。

“人為什么遷徙流動?人往一個地方聚集,或者離開一個地方的目的很簡單,主要是為了就業。如果一個地方的就業環境不適合了,人們就會自然而然地離開。”中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新說。

但離開大城市,也并非都是被動。

近幾年,“逃離北上廣深”的論調不絕,而今迎來負增長,不過是蝴蝶效應以年為單位的表現。

北上廣深的人口負增長的“首次翅膀扇動”,始于哪一瞬間?也許始于年輕人里“逃離北上廣”成了流行,從小鎮去大城市反而成“逆行”;也許始于1993年,上海首次出現人口負自然增長率,從此愈發依賴外來的“新鮮血液”補充勞動力、緩解老齡化;也許始于某天,一線城市打工人突然意識到,體系成熟的一線城市越來越少有可融入的空間,“既不適合打工,又不適合生活”……

有人認為,經過2022年的低谷之后,每一步都是向上的,人們會在不遠的未來再次回到大城市中;

但更多人認為,2022年只是開端,就業壓力與經濟放緩是長期的,大城市人口減少,也許會在2023年后愈發明顯。

回不去的理想鄉,難棲身的大工廠

正在濟南的工作的白石,不止一次想過,要不要回上海。

但每當這時,腦海里理性的聲音就會跳出來阻止他:這一回去,就又回到剛畢業的原點了。

985大學碩士畢業的濟南人白石,剛畢業時一門心思想去上海。那是疫情還未出現的2019年春天,一切都在往欣欣向榮的方向發展,北上廣深絕對是年輕畢業生們鍛煉自己、增長見識的第一站。

“那時很好找工作。”白石說,他在畢業前拿了7、8個offer,最后選擇了一家在上海的國企。

公司里年輕人多,大多都是“滬漂”,大家工作和生活都很合拍。他與同事出游,與出租車司機聊天,路過網紅餐廳打卡,也享受這種大城市的“小資生活“。但白石從來沒想過要留在上海,他明白,自己總有一天要回濟南。

隨著物價和房價的飆升,若想在上海落戶、購房,壓力便會像洪水般灌入生活,現在的生活質量會“大打折扣”。一年多之后,在父親問他要不要參加一場濟南的國企招聘考試時,白石沒有拒絕。

他考上了,回去了。濟南的工作并不比上海輕松,不如意時,他會像之前那樣思考,要不要回上海去?

但他發現,離開上海的那一刻,這座城市像對他關上了一扇隱形的門,再回去變得舉步維艱。

哪怕擁有四年的工作經驗,在上海也找不到合適的工作了。“現在工作不好找。上海提供給年輕人的機會,遠不像4年前那么多了。大部分招聘崗位都是留給應屆生的。”

生活愈發穩定的白石,做好了在濟南安家的準備,但上海仍像白月光一樣籠罩在他的心上。對白石來說,上海是“回不去的理想鄉”。

但對于剛畢業沒多久的汪宇,上海則是“難棲身的大工廠”。

汪宇本科畢業于后,2022年春天,托關系進入了上海一家藥企,負責數據分析與統計的工作。

汪宇只在公司上了一周的班。接下來就經歷了2個月的封控。被迫轉為線上遠程工作的他,不僅“憋得慌”,領導也對他越來越“push”。而且由于封控,汪宇無法與同事朋友及時交流、見面,每天從睜眼到閉眼,都是“一個人在電腦前做自己的事情,有很強的孤立感”。

結束封控后的第二天,汪宇就辭了職,買了票回老家。他有想過重新在上海找份工作,但看著“碩士及以上”學歷的要求、越來越少的崗位、越來越貴的房租、和自己不再擁有的應屆生身份,實在沒有信心。

“后來在寧波待了一段時間,感覺寧波、杭州、蘇州這些城市經濟發展也挺好的,沒必要吊死在上海那一棵樹上。”

北上廣深,這四個城市繁華羽翼下的殘酷現實,愈加被年輕人看清。在他們眼里,大城市不再是那個“追求夢想的必需品”。

人不再被需要了

北上廣深四座城市,像四位性格迥異的人,各都有地位和“技能”。當經歷人口負增長時,自然也各有城市特色。

四座城市人口負增長的原因,要屬廣州、深圳兩地的人口負增長,最有“賽博朋克”的色彩——人力正在被科技替代,人不再被需要了。

多位人口學專家告訴八點健聞,產業轉型升級與外貿形勢變化,是廣州、深圳兩地人外來人口回流的主要原因之一。

長三角和珠三角,當下正處在產業升級的過程中。智能設備、數字化設備、還有科技化、機械化設備等對人工的替代,從這些地方率先開始。不僅如此,珠三角很長一段時間推行了“騰籠換鳥”,即用更加先進的產業,替代過去的加工制造業。

“這些都會體現在流動人口減少上,因為流動人口進入城市的主要目的很單純,就是為了就業、獲取經濟利益。”原新說。

中國人口與發展研究中心副研究員劉厚蓮也做過估算,“深圳去年一年凈遷出人口,大約在18萬人左右。”

漂浮在廣州、深圳的普通人,無法像人口學家一樣目光毒辣,預測到經濟變化可能帶來的就業、用工變化。但他們很多人在盡力像人口學家一樣,深究這一切的變與不變,以此尋找人生轉變的契機。

在深圳的東北人小歐,就是這么看的。

小歐和丈夫在深圳工作了五年,但去年,小歐丈夫所在的外企,突然經歷了企業轉型和結構變化,將整個項目裁員。“公司裁掉了深圳分部全部人員的近三分之二。”

借著這個機會,小歐和丈夫索性離開了居住工作了5年的深圳,搬到了蘇州。

在離開之前的那5年,深圳高企的房價和教育資源,讓小歐望而卻步。深圳變化之快所帶來的“沒有歸屬感”的感覺,在5年來如影隨形。

“每天睜開眼就工作、工作完回家就累得躺下。”小歐知道平安金融中心是深圳最高的樓,但在深圳五年,她從來沒有去過。在離開深圳前一天下午,她專門去了一趟,待到了夜晚。“我想從樓上再看一眼這個城市,白天是什么樣的,夕陽下是什么樣的,燈光亮起的晚上又是什么樣的。”

告別了深圳,而今,身處蘇州的小歐雖然依舊遠離家鄉,但路程減半。蘇州比深圳慢一些,小歐經常有空出門溜達、露營。

個體在不同城市間流動,尋找人生的解法。而城市,在人口增減中尋找良性發展的平衡。

不同于廣州和深圳,上海的生育率是四座城市之末,老齡化程度又是四座城市之首。當經歷2022年春天的那場停滯后,失業的人紛紛離開。上海遷出人口的變化,便在第一時間直接地反映在了人口規模變化上。

在人口學家看來,上海人口負增長是典型的疫情帶來的突發波動。

而在北京,人口規模的“增長”似乎從來不是一個需要擔心的議題。

市政府更在乎的是“如何控制人口”。

“北京的人口調控,大概在十二五時期換擋升級了。”劉厚蓮回憶。“十三五時期,各方面產生的效果愈加明顯。”典型的例子是京津冀協同發展、河北雄安新區的加快建設重大產業項目和公共服務資源優化配置等。因此,北京的人口負增長,從2017年就開始了。它是一種主動的人口宏觀調控,主要是為了緩解自身在城市發展過程中面臨的各方面問題,從而采取的一種積極戰略。

除此之外,原新告訴八點健聞,人隨業走是普遍規律,北京的一些非首都功能產業,如快遞業、蔬菜批發業、服裝批發業等勞動密集型產業,都轉移到了河北,從事這些產業的就業者也就隨之遷出,既轉移了非首都功能產業,也疏散了部分人口。

在社交媒體上,一張照片曾被許多人轉發:圖片中間是一條河,河的左邊是河北燕郊,高樓迭起、道路密布;而河的右邊是北京通州,綠植遍野,萬里無樓。

離散的人還會回來嗎?

在北上廣深,常住的非戶籍人口占比高,這是人人已知的常識。

細究數據,尤其在深圳,非戶籍人口占比甚至超過戶籍人口,達到近67%。

“按照統計口徑,我們在計算常住人口時,僅將在深圳居住了半年及以上的常住外來人口計入。如果加上居住半年以下的短期外來人口,深圳的實際服務和管理人口肯定超過2000萬。”原新說,深圳是一座特殊的、由移民撐起來的新型超大城市,充滿了活力和包容。

而在上海,雖然常住非戶籍人口少于戶籍人口,但同樣也是城市人口變化的支柱。

“90年代初,上海就面臨了戶籍人口自然增長率為負的情況。”劉厚蓮說,“但上海一直以來的常住人口都能保持增長,這就意味著,上海主要依靠遷入人口帶來勞動力和人口規模增長。”

而現在,這四座依靠著“非戶籍人口”帶來勞動力的城市,同時出現人口負增長,背后相同的原因不可忽視:就業崗位減少。

畢竟,人隨業走。業變了,人自然就離開了。

“今年我估計全國很多地方都日子都不好過,就業崗位的損失很大。”上海市人口學會會長、華東師范大學社會發展學院原院長丁金宏表示。

不過,他認為,這或許是疫情之后的一種負面影響,不代表長周期的現象。“我們還不能下結論說,四個城市的人口規模同時都到頂了,以后就都會繼續減少。”

但丁金宏也認為,中國的城市化進程已經過了黃金時段,城市人口規模不會再像2010年之前一樣膨脹式的發展,而是將會與2010年后一樣,繼續緩慢增長。他預計,今年大城市的人口規模仍然會“喘口氣”,明年才會繼續恢復增長。

在這方面,劉厚蓮對深圳常住人口總量恢復上漲,保持著樂觀。

今年春天,他去往廣州和深圳調研,親眼看到了深圳將要率先恢復人口規模的預兆。春節后的深圳,地鐵、公共交通的人流量“一下就上來了”,城市一下又熱鬧起來,與去年12月空蕩安靜的街道,形成了鮮明對比。

“從具體數據也能看到,深圳人口年齡結構非常年輕,死亡率非常低,近幾年自然增長每年都在十幾萬左右。現在人流量陸續恢復,加之各方政策推動,外來人口一旦找到工作回流,預期今年常住人口規模就很可能會繼續恢復增長。”劉厚蓮說。

“大城市總還是比其他地方更具有吸引力。”丁金宏說。

中部城市崛起,吸引年輕人

夏婷跟人口專家的觀點并不一致,在她看來,正在崛起的潛力城市更有吸引力。

在夏婷眼里,大城市的人口減少,并不一定意味著經濟下行。反之,有時它更反映了4大城市高度社會化分工、城市接近飽和的狀態。

江蘇人夏婷畢業后,在上海也工作了大半年。期間,她在一家媒體工作。辦公室坐落在市中心的高樓上,有寬敞的格子間、大落地窗、和近百位與她一樣,年輕熱血的同事。

但她總是感到空虛。“公司的體系非常成熟,作為一個年輕人,越成熟的地方,好像就越沒有機會。”夏婷說。直到離開上海,夏婷都只能做一個“螺絲釘”,指哪兒打哪兒。

夏婷離開了上海,毅然去了武漢。來武漢后,她發現,這片土地似乎仍然是未開發的、“百廢待興”的。她突然從迷茫的新人,變成了中堅力量。“我好像再也不是萬能螺絲釘了。在一切處于創造階段的武漢,這里有我的位置。”

她覺得,這也是時代造成的原因。

她記得父母告訴她,他們剛工作的時候,任何制度、產業,都是需要人去建設完備的,每個人都積攢著一股力量。“用我爸的話說,只要努力就能撿到金子。”但現在,夏婷在上海所接觸到的所有東西都是成型的,“我只能在父輩打下的江山中工作,那就像一塊鋼板,根本踢不動。”

人口學家們,也看到了中部城市的崛起。

多位受訪者告訴八點健聞,許多內地的省份,如江西、湖南,在近年來都會去往深圳招商引資,進而帶動用工變化和人口流動。近年來國家越發重視城市群、特色小城鎮和鄉村振興建設,為勞動力就近轉移、就地就業和回流就業提供了許多機會,也造成了大城市暫時的人口負增長現象。

究竟,如何辯證看待北上廣深人口的負增長?

對于白石、汪宇、小歐、夏婷來說,這些是基于生活與時代的個人選擇。對于人口學家來說,這些是產業、經濟與就業市場變化帶來的波動。但沒有一種看法能用“好與不好”來評判。它似乎僅代表了一種區間,或一種暗示。

“人們在乎人口增長的快慢,其實不是在乎它影響了什么,而是預示了什么。”丁金宏說,一個發達的大城市人口不增長,并不是因為城市沒有吸引力了,而是在暗示:人們相信經濟對人口的影響更大,而不是人口對經濟的影響更大。

原新也表示,北上廣深的人口負增長,不能與“經濟不好”劃上等號。

“相反,深圳這些科技型、智能型的產業蓬勃發展,代替了一些普通勞動力。這是一種產業升級和現代化的過程,是以知識和技術密集型產業替代勞動密集型產業,以人力資本替代人力資源,以高勞動生產率代替高勞動參與率,但這個過程也不可避免地會加劇就業的壓力。”

“人口負增長,城市會害怕吸引力下降;而人口增長過快,城市也會想方設法調控。”丁金宏總結,對人們來說,人口負增長的象征意義,或許大于實際意義。

-

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及 -

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支 -

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加 -

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改 -

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保 -

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭 -

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次 -

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲 -

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅 -

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀